Una mirada crítica sobre migración, poder, dignidad, historia, intervenciones, soberanía y cómo el cuerpo siente la política.

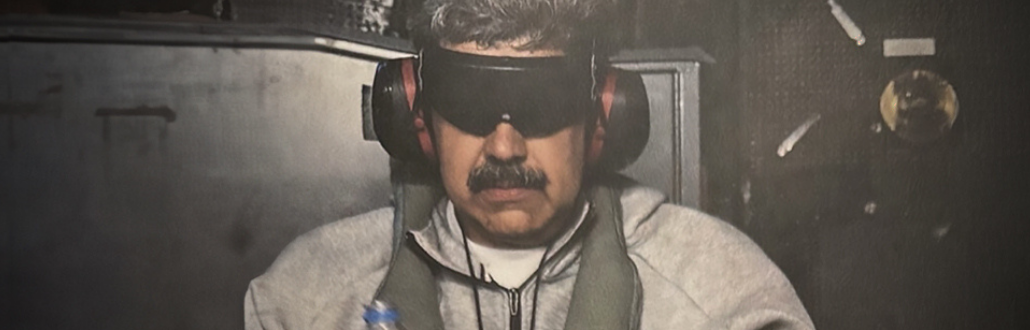

En los últimos días, muchas personas —especialmente migrantes— han sentido un cansancio difícil de explicar. No es solo el trabajo, el frío o la rutina, es una sensación más profunda, la de observar cómo el poder se ejerce sin pedir permiso, mientras uno queda al margen, sin voz ni voto. Cuando eso ocurre, el cuerpo reacciona antes que el pensamiento. No se trata de miedo, se trata de lucidez.

Migrar no es solo moverse de país, también es habitar un lugar donde ciertas decisiones se toman lejos y sin ti. Entiendes que tu margen de acción es limitado, no por falta de criterio, sino porque no estás en la mesa donde se decide. Esa distancia no siempre produce pánico, muchas veces produce insomnio. El cuerpo no descansa porque intuye que algo se está moviendo.

La historia ayuda a entender por qué esa sensación no es exagerada. Desde 1898, Estados Unidos ha intervenido directa o indirectamente en más de 70 países. Vietnam, Chile, Panamá, Irak, buena parte de Centroamérica y Venezuela. Según el Military Intervention Project de la Universidad de Tufts, la mayoría de estas intervenciones se justificaron con discursos de “restablecer el orden” o “proteger la estabilidad”. El lenguaje cambia, pero la lógica se repite.

Cuando líderes políticos hablan de “administrar” países durante transiciones, el problema no es solo legal. Es simbólico. Se instala la idea de que la soberanía es negociable y que el poder puede decidir por encima de los pueblos. Ese tipo de afirmaciones no quedan en el aire, circulan, se normalizan y terminan filtrándose en la vida cotidiana de millones de personas que ya viven en condiciones de vulnerabilidad.

Las consecuencias no son abstractas y las intervenciones no solo cambian gobiernos, rompen tejidos sociales y generan migración forzada. Según la ONU, en 2024 alrededor de 304 millones de personas vivían fuera de su país de origen. ACNUR y la OIM estiman más de 70 millones de refugiados y desplazados internos, muchos provenientes de países afectados por guerras, conflictos prolongados o injerencias externas. El resultado rara vez es estabilidad. Es diáspora, desconfianza y cansancio acumulado en los cuerpos.

La dignidad, cuando se erosiona, no se recupera rápido, tarda décadas y no se reconstruye solo con discursos, sino con memoria, análisis y conversación pública. Guardar silencio frente a estas dinámicas es normalizarlo.

Hablar de migración, poder y dignidad, no exagera ni dramatiza. Tan solo intentar entender el presente antes de que se vuelva costumbre. Porque lo que se normaliza, se repite. Y lo que no se cuestiona, se hereda.